PRD 一日密集課:手把手教你這堂課是我第一次拿出來教給公司以外的人,在第一個學員進來小樹屋教室裡之後,學員就問我,老師你是不是很緊張?老實講,身為 I 人的我,說不緊張是騙人的,我當然緊張,我怕的是教的太無聊、沒有用,怎麼辦?

起手式,先檢討自己

今天早上的課,主要是在講 PRD 裡那個比較常被忽略的區塊——也就是「為什麼要做」。這部分其實不是特別寫給工程師看的,因為你也知道,大多數工程師比較在意的是「怎麼做」、「工時多少」、「技術可行嗎」。

但說實話,今天會花錢來上這堂課的學員,我相信大多是想學怎麼在文件裡跟工程師好好溝通,也就是 PRD 裡的「要怎麼去做」。這沒錯,那段真的很關鍵。

只是——以我自己的經驗來說,一份 PRD 要寫得四平八穩,不但要工程師看得懂,也要讓主管、資深同事、甚至那些會雞蛋裡挑骨頭的老屁股都挑不出大問題,那你就不能只寫「怎麼做」,還得把「為什麼做」這一段講清楚。

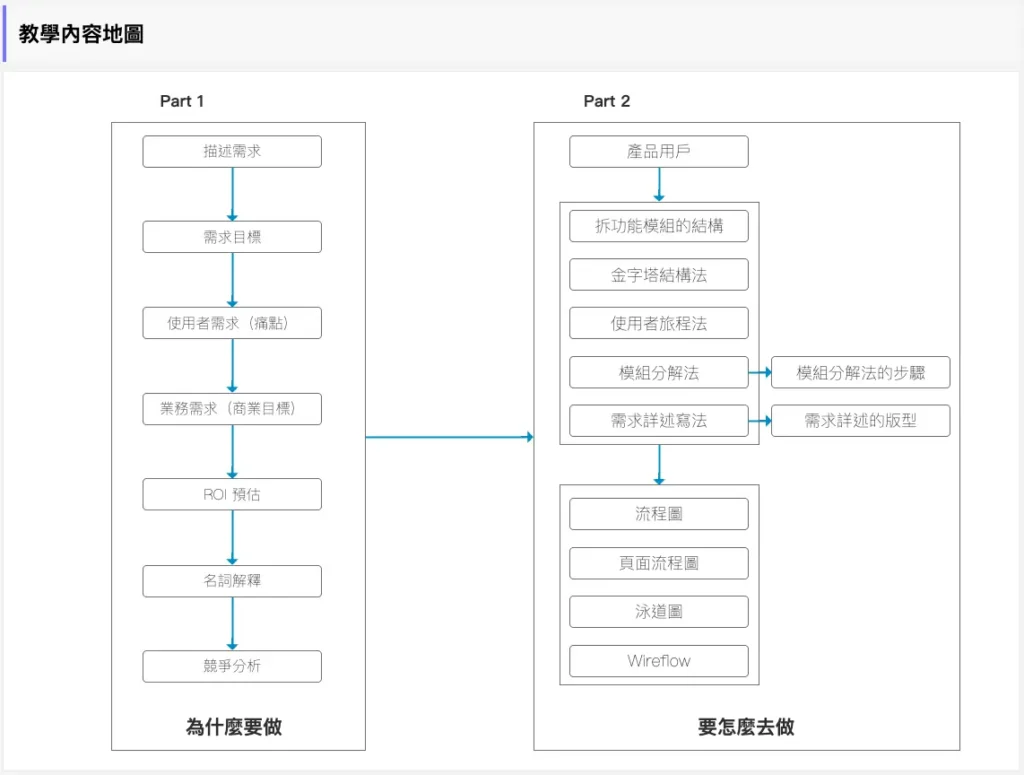

所以,我自己在寫 PRD 時,會把內容拆成兩個區塊,也就是你們剛剛看到的這張圖:Part 1 是「為什麼要做」,Part 2 是「要怎麼去做」。

然後我今天最大的失誤就是——我沒有在一開始就跟你們說清楚,為什麼我要這樣拆。所以導致一開始可能有點斷裂,像是在講「理論背景」,但其實它是整份 PRD 架構的一部分。

第二個問題,是我在講「功能模組拆解」的時候,沒有用更「一圖解千言」的方式,去把整體邏輯串起來。也就是說,當我在講模組分解法的時候,讓大家看著同一張圖(模組分解法),同時去講「金字塔結構法」跟「使用者旅程法」,所以讓不少學員可能有種「現在到底是在講哪一塊?為什麼突然又跳一套框架?」的感覺,說白一點,就是讓人覺得你到底在共三小。

這邊比較好的做法,應該是這樣:

- 三個拆功能模組,分別要使用「實際」範例,讓大家馬上可以在腦中有一個基本印象。

- 然後再分別說:「這一種產品就是要用金字塔拆法」、「這一個產品可以使用使用者旅程法」。

- 最後回到「模組分散法」,因為這個是我覺得比較適合所有場景的,來收個尾。

這樣學員比較不會迷路,也比較知道學這些方法是為了什麼,彼此之間的關係是什麼。

第三個問題,是我在大家拿到題目的那一刻,心裡有個「自以為很貼近實務」的想法——我覺得,與其讓大家慢慢寫、慢慢想,不如直接模擬真實情境:現實中哪有 PM 能夠安安靜靜、有一整天可以好好寫 PRD?

所以我安排的方式是:一邊讓大家寫 PRD,一邊插入 Part 3 的教學內容,邊做邊教,邊寫邊補,聽起來很合理對吧?

結果問題就來了。

這明明是一個「好好學習」的環境,但我卻用「真實世界有多急、你們就要多急」的邏輯,去壓縮本來該沉澱的練習空間。然後也變成大家寫得卡、聽得斷、心裡有點亂,該吸收的也沒吸收完整。

這件事我後來想想,滿值得調整的——實務模擬可以做,但應該是第二輪才做。第一輪,該給的安全感、學習節奏,不能被我自己想「還原現場感」的心情給毀掉。

最後講一下招生這件事。這次從我公布課程資訊到開課,中間只有兩個星期。

我採取的方式是先請大家填問卷,再一對一去詢問對 PRD 課程的興趣,另一條路就是——我幾乎每天都在 Threads 提到這堂課,用各種角度切、各種提醒方式曝光。

但老實說,這樣做的結果就是:曝光有做到,但資訊重複到讓追蹤者有點疲乏。有些人甚至是「想報名」但看到太多資訊反而滑過去。

最後一間 10 人教室,只有 3 人報名。這不是誰的錯,是我在這次實驗中得出來的結論:

- 公布時間太晚了。 多數人不是沒興趣,而是沒空、來不及排假或調整行程。

- 價格也許太高,但沒搭配足夠的信任累積。 一對一價值可能有人知道,但團體課的價值,別人可能還搞不清楚。

- 地點選擇有影響,實體限定也讓很多人直接被排除。 如果有線上版本,可能會多一半人願意嘗試。

這些都是我之後想要持續修正的。

我不是在否定自己,而是這次終於有個真實數據可以告訴我:「你目前這樣推課程,會長這樣。」

就這樣。下一次,我不會再只是等人填問卷,我會讓人直接報名。

也不會再只靠 Threads 頻繁提醒,我會試試「一週一次、集中推送、一針見血」的方式。

這次 3 個學員教得很值得,下次希望能讓更多人願意坐下來,跟我一起把 PRD 好好練一次。

學員本質學能都很不錯

其中一位學員,早上搭第一班高鐵從台南上來台北,那一刻我真的很感動。尤其前一晚台北還下著超大雨,我甚至一度想說——會不會根本沒人來。但她來了。

她是乙方公司的 PM,從 PRD 的完成度到簡報表現都很全面。唯一比較吃虧的是——她是第一個報告的,所以還沒來得及補完細節,也沒有時間聽到其他人的報告來調整內容。

不過她的基礎是穩的,我看得出來她是未來會越來越強的那種人。

第二位報告的學員,是在一家知名 SI(系統整合)公司當 PM。她的 PRD 中有很多「貼心設計」,例如參觀預約完成後,會有「前一日提醒通知」的流程。這不是隨便塞功能,而是她真的有思考整個使用者體驗。

還有在報告時,她提到跟工程師溝通的時候,就算規格不完整,也會先用口語方式安撫對方、先對齊方向,再來補上細節。我覺得這已經不是新手會做的事了,是一位非常有經驗、很知道怎麼跟技術團隊一起推動事情的人。

第三位學員現在是金融業 UI/UX 設計師,但我聽完她的報告,只能說:她根本已經在做 PM 了,只是 title 還沒換而已。

她是最後一個報告的,所以有多一點時間可以補完整份文件,結果真的補得很扎實。整體 PRD 架構清楚、流程圖、欄位設計都有對到點,我覺得她是今天裡面內容度最完整的一位。

比較有趣的是,對面坐的三位工程師聽完大家報告後,都只問一個問題:

「這個功能你抓多少開發時間?」

這問題其實很關鍵。工程師不是不想做事,他們在意的是資源和時程配置。你寫什麼規格都可以,但你要跟我說清楚:多少人力?多長時間?哪些能砍?

這也是 PM 在寫 PRD 最容易忽略、卻最會被 challenge 的部分。不是功能寫得越多越好,而是你要知道什麼能做、什麼不能做、什麼可以延後做。

這堂課的學員都很棒。能在一日內從空白寫到簡報、再上台跟工程師對話,我覺得已經超出我原本的期待了。也謝謝今天每一位花時間來聽、來做、來分享的學員——真的值回票價。

這次的場地小樹屋,馬告 604

馬告604的會議室是一間空間寬敞、光線不錯的會議室,整體設備也還算齊全。但可惜的是——我們遇到了一組非常不安靜的「鄰居」。

問題一:隔壁 603 教室像開 KTV

我們租用的時間,隔壁的 603 居然直接變成了 KTV 場所。大聲唱歌、尖叫,門一開根本像夜店開門一樣。

我也有馬上聯絡客服,但客服只能「打電話處理」,實際上根本沒人出面處理。

以後,你能做的只有一件事:祈禱隔壁是一群在意他人感受的人。

問題二:冷氣噪音大到像抽風機

冷氣一開風量大聲到像車站空調,要調到最小風量、24 度才稍微好一點。這對需要錄音、開麥克風的使用者不太友善。

問題三:HDMI 線接觸不良

投影機的 HDMI 線有接觸不良的狀況。當筆電切換訊號輸出時,有時候畫面整個閃爍、雜訊,螢幕完全不能看,得重新插拔線材才會恢復。

總結一句話:這間教室本身 OK,但可變因素太多(隔壁、冷氣、線材)。

如果你是要進行錄音、教學、靜態活動,可能得斟酌一下是否適合。